近年の糖尿病治療薬の進化はすごい

近年、糖尿病治療薬は飛躍的な進化を遂げている。

以前は「メトホルミン」「SU剤(スルホニル尿素薬)」「α-グルコシダーゼ阻害薬」などが主流だったが、現在では以下のような新しい作用機序をもつ薬剤が次々と登場し、治療の幅が大きく広がっている。

●DPP-4阻害薬(内服薬)

シタグリプチン(ジャヌビア®)、アログリプチン(ネシーナ®)など

●GLP-1受容体作動薬(注射薬、内服薬)

デュラグルチド(トルリシティ®)、セマグルチド(オゼンピック®)、セマグルチド内服(リベルサス®)など

●インスリン/GLP-1受容体作動薬配合(注射薬)

ソリクア®

●SGLT2阻害薬(内服薬)

ダパグリフロジン(フォシーガ®)、エンパグリフロジン(ジャディアンス®)など

●GIP/GLP-1受容体作動薬(注射薬)

チルゼパチド(マンジャロ®)

今ではこれらの処方を見ない日はないほどだ。

近い将来登場予定の新薬:Retatrutide

現在、日本では未承認ながら、GIP/GLP-1/グルカゴン受容体作動薬(Retatrutide)も注目だ。

マンジャロ®がダブル作動薬なのに対してこちらはトリプル作動薬だ。

2023年の米国糖尿病学会(ADA 2023)では、「体重が平均24%減少した」との衝撃的な報告もあり、今後の承認と実用化が期待されている。

さて、糖尿病治療薬は内服薬と注射薬がある。

注射薬には

■インスリン注射

■GLP-1受容体作動薬

■インスリン/GLP-1受容体作動薬配合

■GIP/GLP-1受容体作動薬

などがある。

GLP-1受容体作動薬には

トルリシティ®(デュラグルチド)

オゼンピック®(セマグルチド)

GIP/GLP-1受容体作動薬

マンジャロ®(チルゼパチド)

がある。

この3つの薬剤の共通点は週に1回注射することだ。

インスリン注射の場合は種類にもよるが基本的に毎日打つので(注)、患者負担が減ることは喜ばしい。

注:2025年1月に発売されたアウィクリ注®(週1回持効型溶解インスリンアナログ)はインスリン製剤だが週に1回注射する製剤だ。

マンジャロやトルリシティは打つと痛い?

本題だが

マンジャロ®、トルリシティ®と他の注射剤では打つ時の痛みは違うのだろうか?

結論からいくと他の注射剤よりマンジャロ®、トルリシティ®の方が痛みを感じやすい可能性がある。

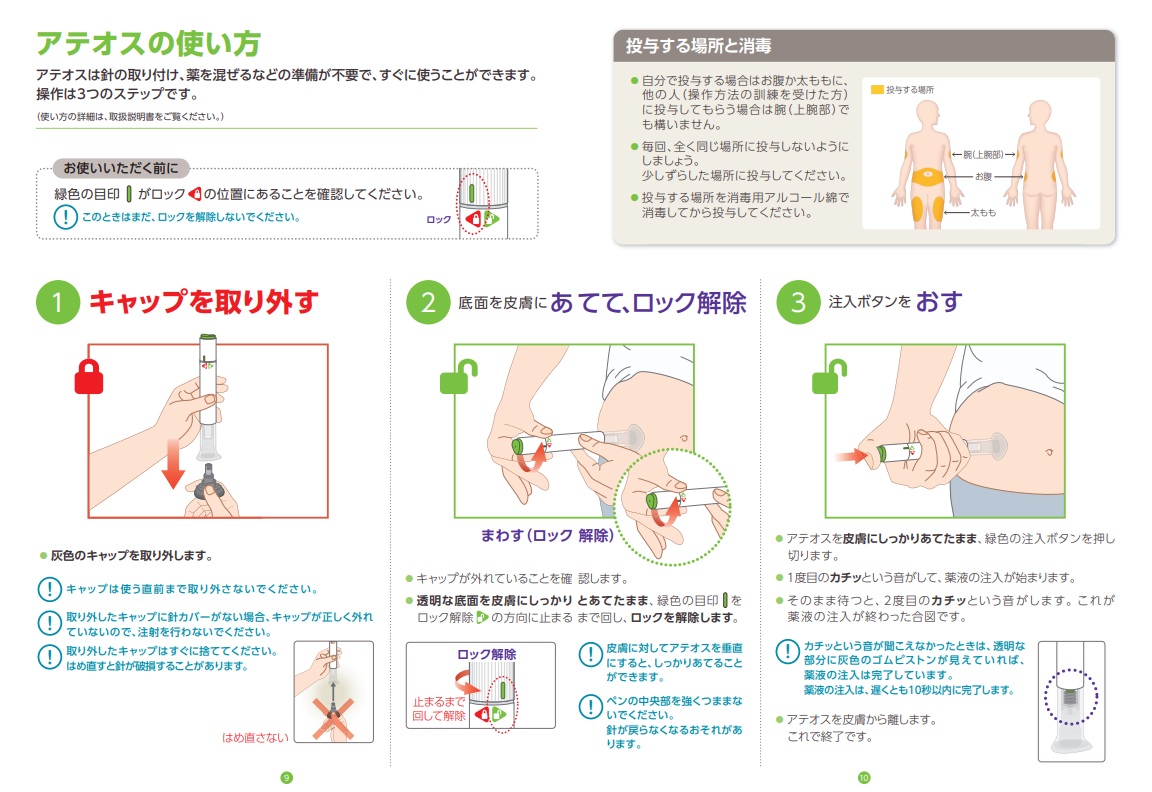

マンジャロ®とトルリシティ®はアテオスと呼ばれる専用の注入デバイスで、初めから注射針が内蔵されている。その注射針の太さは共に29G(ゲージ)。

オゼンピック®やインスリン注射などは自分で針をつけて使用するが、注射針の太さは31、32、34Gだ。

G(ゲージ)の数字が大きいほど注射針が細く痛みを感じにくくなる

ので、29Gのアテオスは他の注射より痛みを感じやすくなるわけだ。

なぜアテオスの注射針が太いのかというと、薬液の粘度が高い+投与量が0.5mlと多く、細い針だとうまく注入できない可能性があるためだ。このため、やむを得ず太めの針が採用されている。

マンジャロ®とトルリシティ®(29G)は

他の注射剤(31,32,34G)より痛みを感じやすい可能性がある!

アテオスの特徴とメリット

アテオスは「初心者でも安心して使える設計」が特徴で、以下の利点がある

✅ 注射針が見えない設計 → 精神的な不安を軽減

✅ 空打ち不要、量の設定不要

✅ キャップを外してボタンを押すだけの簡単操作

✅ 注射後は針が自動で本体に戻る → 針刺し事故のリスク低減

痛みがやや気になる点はあるが、利便性や安全性の観点から、多くの患者さんにとって使いやすい製剤と言えるだろう。

糖尿病治療薬の作用機序

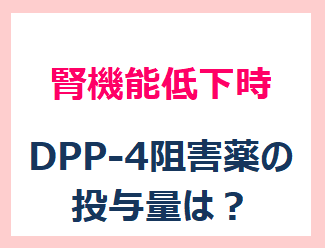

DPP-4阻害薬

DPP-4は、インクレチンと呼ばれるホルモン(GLP-1やGIPなど)を分解する酵素。

インクレチンは、食事摂取に伴い小腸から分泌され、血糖値に応じて以下のような作用を発揮する。

インスリン分泌促進:

血糖値が高い時に膵臓のβ細胞に働きかけ、インスリンの分泌を促す。

グルカゴン分泌抑制:

血糖値が高い時に膵臓のα細胞に働きかけ、グルカゴンの分泌を抑える。グルカゴンは血糖値を上昇させるホルモンであるため、その抑制は血糖値の上昇を抑える効果がある。

DPP-4阻害薬は、このDPP-4の働きを阻害することで、インクレチンの分解を抑制し、血中のインクレチン濃度を高める。

その結果、血糖値が高い時にはインスリン分泌が促進され、グルカゴン分泌が抑制されるため、血糖値が効果的に低下する。

また、血糖値が低い時にはインスリン分泌はほとんど促進されないため、単独使用では低血糖のリスクはとても低い。

GLP-1受容体作動薬

GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)は、食事摂取に伴い小腸から分泌されるインクレチンの一種。

GLP-1に似た構造を持つ「GLP-1受容体作動薬」はDPP-4(インクレチン分解酵素)で分解されにくく、GLP-1の受容体に結合してGLP-1と同様の多様な作用を発揮する。

インスリン分泌促進:

血糖値が高い時に膵臓のβ細胞に働きかけ、インスリンの分泌を促す。

グルカゴン分泌抑制:

血糖値が高い時に膵臓のα細胞に働きかけ、グルカゴンの分泌を抑える。

胃内容物排出遅延:

胃から腸への食物の移動を遅らせることで、食後の血糖値の急激な上昇を抑制する。

食欲抑制:

脳の食欲中枢に作用し、食欲を抑制する効果がある。これにより、体重減少が期待できる。

SGLT2阻害薬(内服薬)

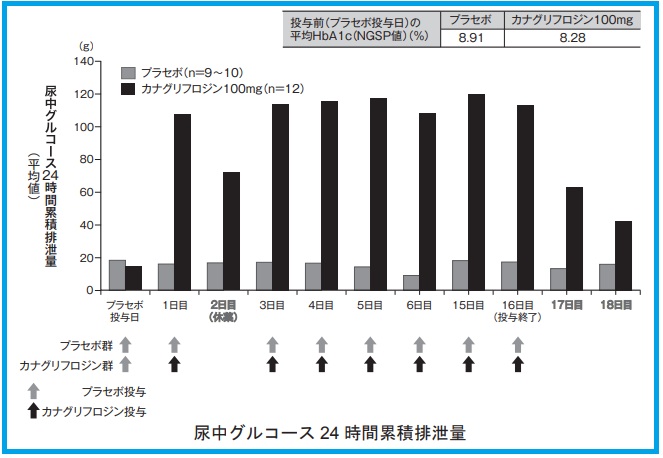

SGLT2(ナトリウム・グルコース共輸送体2)は、腎臓の近位尿細管に存在するタンパク質で、血液中のグルコースを尿細管から血液中に再吸収する役割を担っている。

SGLT2阻害薬は、このSGLT2の働きを阻害することで、グルコースの再吸収を抑制し、余分なグルコースを尿中に排泄させる。

この作用により、血糖値が低下するだけでなく、以下の効果も期待できる。

体重減少:

尿中にグルコースが排泄されることで、エネルギーが失われ体重減少につながる。

ただし、ある時期で体重減少効果は底をうつ。

カナグリフロジン(カナグル®)のIF情報によると1日1回100mgの服用で尿中へのグルコース排泄量は60~90g程度の排泄があるようだ。

心血管保護作用・腎保護作用:

一部のSGLT2阻害薬において、心不全の悪化抑制や慢性腎臓病の進行抑制効果が大規模臨床試験で示されている (EMPA-REG OUTCOME試験、DECLARE-TIMI 58試験、DAPA-CKD試験、CANVAS試験、CREDENCE試験など)。

なお、2025年4月時点で慢性心不全/慢性腎臓病にも適応を持つのはジャディアンス®とフォシーガ®のみ。

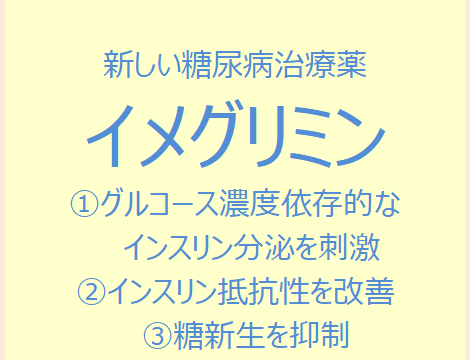

GIP/GLP-1受容体作動薬

2つのインクレチン受容体を同時に刺激する新しいタイプの薬剤。

インクレチン受容体であるGIP受容体とGLP-1受容体の両方に作用して、グルコース濃度依存的にインスリン分泌を促進させる。

従来のGLP-1受容体作動薬よりも強力な血糖降下作用や体重減少効果が期待される。

インスリン分泌促進:

GIPとGLP-1の両方の作用により、より強力なインスリン分泌促進効果が期待できる。

グルカゴン分泌抑制:

血糖値が高い時のグルカゴン分泌を抑制する。

胃内容物排出遅延:

GLP-1の作用により、胃から腸への食物の移動を遅らせることで、食後の血糖値の急激な上昇を抑制する。

食欲抑制: GIPとGLP-1の両方の作用により、より強力な食欲抑制効果が期待され、体重減少につながる可能性がある。

糖尿病治療薬と同じ成分だが「肥満症」の適応を持つ薬剤

●ゼップバウンド®皮下注アテオス(チルゼパチド)

●ウゴービ®皮下注(セマグルチド)

マンジャロ®とオゼンピック®を「やせ薬」として処方しちゃ駄目よ。

発展事項:GIP受容体作動薬が”痩せホルモン”のレプチンの分泌を誘導

「生体由来のGIP」は、肥満との関連が指摘されてきたにも関わらず、『GIP受容体作動薬』は単独およびGLP-1受容体作動薬との併用で体重・摂食低下を示すため、”GLP-1パラドックス”として注目されていた。

岐阜大学の研究によると、特異的なGIP受容体作動薬であるGIPFA-085の作用を調べたところ以下の結果となった。

高脂肪食負荷肥満(DIO)マウスで、GIPFA-085の皮下投与により、満腹誘導・代謝亢進作用を有する脂肪ホルモン「レプチン」分泌を誘導し、摂食量低下と脂肪利用増加を起こし、1日1回連日投与することで、体重および血糖値を12日目まで低下させることを確かめた。

参考

GIPは過食・肥満・糖尿病を改善することを解明: レプチン-満腹神経系を活性化する新規インクレチン治療の確立

https://doi.org/10.1111/dom.15001

●Xをやっています!【くすりカンパニー】。

「お仕事の依頼」・「当サイトに記事を載せたい方」・「当サイトの記事を使いたい方」・「当サイトをご支援していただける方」を募集中!DMにてご連絡ください。